Kartell in der Automobilindustrie sanktioniert

Kartellrecht: Kommission verhängt in einem Kartellvergleichsverfahren gegen drei Hersteller von Fahrzeugbeleuchtungssystemen Geldbußen in Höhe von 27 Millionen EUR

Die Unternehmen besprachen Ausschreibungsquoten und Verhandlungsstrategien und tauschten Informationen über den Stand der Verhandlungen mit Kunden in Bezug auf Preiserhöhungen sowie andere Informationen aus

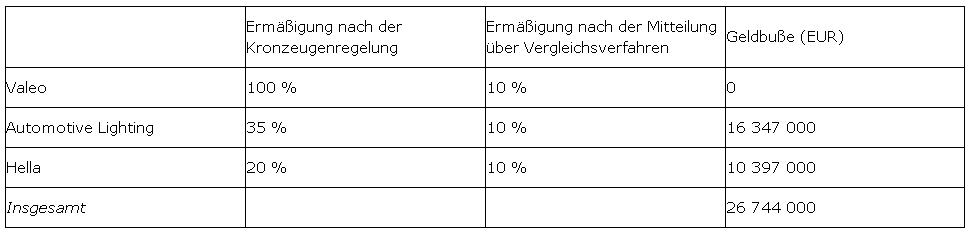

Die Europäische Kommission hat gegen Automotive Lighting und Hella Geldbußen in Höhe von insgesamt 26.744.000 EUR verhängt, die durch ihre Beteiligung an einem Kartell betreffend Fahrzeugbeleuchtung gegen die Wettbewerbsvorschriften der Union verstoßen haben. Gegen Valeo wurde keine Geldbuße festgesetzt, da das Unternehmen die Kommission von dem Kartell in Kenntnis gesetzt hat. Alle Unternehmen räumten ihre Kartellbeteiligung ein und stimmten dem Vergleich zu.

Die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte dazu: "Die Kommission hat ein weiteres Kartell in der Automobilindustrie sanktioniert. Drei Hersteller von Fahrzeugbeleuchtungssystemen haben PKW- sowie Nutzfahrzeughersteller durch ihre Absprachen geschädigt, anstatt miteinander zu konkurrieren. Mit dem Beschluss wird verdeutlicht, dass wir Kartelle, die den europäischen Markt beeinträchtigen, nicht akzeptieren."

Fahrzeugbeleuchtungssysteme umfassen Teile wie Scheinwerfer oder Tagfahrlicht. Das Kartell betraf die Lieferung solcher Teile an PKW- sowie Nutzfahrzeughersteller nach dem Ende der Serienherstellung eines Fahrzeugmodells. Aus der Untersuchung der Kommission ging hervor, dass Automotive Lighting, Hella und Valeo ihre Preise und andere Handelsbedingungen für die Lieferung von Fahrzeugbeleuchtungssystemen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) über mehr als drei Jahre koordinierten.

Die drei Unternehmen trafen sich - meist bilateral - auf Messen, am Rande von Veranstaltungstagen der Lieferanten, die von Kunden organisiert wurden, während Kundenbesuchen, aber auch außerhalb solcher Veranstaltungen.

Die Unternehmen besprachen Ausschreibungsquoten und Verhandlungsstrategien und tauschten Informationen über den Stand der Verhandlungen mit Kunden in Bezug auf Preiserhöhungen sowie andere Informationen aus. Darüber hinaus einigten sich die Parteien darauf, dass sie nach dem Ende der Serienherstellung spezifischer Fahrzeugmodelle Preiserhöhungen für Ersatzteile anstreben sollten. Auch koordinierten sie die Beendigungsfrist für die Gewährleistung der vertraglichen Verfügbarkeit der besagten Ersatzteile.

Geldbußen

Die Geldbußen wurden auf der Grundlage der Leitlinien der Kommission zur Festsetzung von Geldbußen aus dem Jahr 2006 festgesetzt.

Ausschlaggebend für die Höhe der Geldbußen waren der Umsatz der Kartellmitglieder bei den im EWR verkauften Ersatzteilen für Fahrzeugbeleuchtungssysteme mit PKW- sowie Nutzfahrzeugherstellern nach dem Ende der Serienherstellung eines Fahrzeugmodells. Die Kommission berücksichtigte zudem die Schwere der Zuwiderhandlung, die geografische Reichweite des Kartells und seine Dauer.

Nach der Kronzeugenregelung der Kommission aus dem Jahr 2006 wurde Valeo die Geldbuße, die über 30.5 Mio. EUR betragen hätte, vollständig erlassen, da das Unternehmen die Kommission über die Existenz des Kartells informiert hatte.

Für Automotive Lighting und Hella wurden die Geldbußen ermäßigt, um ihre Zusammenarbeit mit der Kommission bei der Untersuchung zu berücksichtigen. Die Höhe der Ermäßigung richtet sich danach, wann die Unternehmen ihre Zusammenarbeit angeboten haben und inwieweit die von ihnen vorgelegten Beweismittel zum Nachweis des Kartells beigetragen haben.

Darüber hinaus ermäßigte die Kommission die verhängten Geldbußen nach ihrer Mitteilung über Vergleichsverfahren aus dem Jahr 2008 um 10 Prozent, da die Unternehmen ihre Beteiligung am Kartell einräumten und die Verantwortung dafür übernahmen.

Gegen die einzelnen Unternehmen wurden folgende Geldbußen verhängt:

Hintergrund

Beleuchtungssysteme umfassen Scheinwerfer (mit LED-, Xenon- oder Halogentechnologie), Tagfahrlicht (mit LED- oder traditionellen Glühbirnen), Rücklichter und hochangebrachte Bremsleuchten (mit LED- oder traditionellen Glühbirnen), Nebelscheinwerfer und Nebenlichter. Nicht dazu gehören elektronische Bestandteile wie Ausleuchtungs- sowie Kontroll- und Belastungsanzeigen.

Die Untersuchung betraf das 'Aftermarket'-Segment für die Lieferung von Ersatzteilen an Erstausrüster oder ihre autorisierten Servicenetze für PKW- und Nutzfahrzeughersteller. Das Kartell betrifft lediglich den Markt für Originalersatzteile für Fahrzeugmodelle, deren Produktion ausgelaufen ist.

Der Beschluss zu den Beleuchtungssystemen ist Teil einer Reihe umfangreicher Untersuchungen von vermuteten Kartellen in der Automobilzulieferindustrie. Die Kommission hat bereits Geldbußen gegen Anbieter von Kfz-Wälzlagern, von Kfz-Kabelbäumen, von Weichschaum, der unter anderem in Autositzen verwendet wird, von Kfz-Standheizungen, von Generatoren und Anlassern und von Klimatisierungs- und Motorkühlsystemen verhängt. Weitere laufende Untersuchungen betreffen beispielsweise Sicherheitssysteme für Fahrzeuginsassen.

Hintergrundinformationen zum Verfahren

Nach Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Artikel 53 des EWR-Abkommens sind Kartelle und andere wettbewerbswidrige Verhaltensweisen verboten.

Die Untersuchung der Kommission in dieser Sache begann mit einem Antrag von Valeo auf Erlass der Geldbuße.

Sobald alle Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz vertraulicher Daten geklärt sind, werden weitere Informationen zu diesem Kartellfall unter der Nummer 40013 im öffentlich zugänglichen Register der Kommission auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb veröffentlicht. Weitere Informationen über die Maßnahmen der Kommission gegen Kartelle finden sich auf ihrer Website unter der Rubrik Kartelle.

Das Vergleichsverfahren

Das Vergleichsverfahren für Kartelle wurde im Juni 2008 eingeführt. In einem Vergleich räumen die Parteien ein, dass sie an einem Kartell beteiligt waren, und übernehmen die Verantwortung dafür. Dann kann die Kommission auf der Grundlage der Kartellverordnung 1/2003 ein einfacheres und kürzeres Verfahren anwenden. Die Vorteile eines Vergleichs liegen auf der Hand: Verbraucher und Steuerzahler haben geringere Kosten zu tragen. In der Kartellrechtsdurchsetzung werden Ressourcen für die Bearbeitung anderer Fälle frei. Und die Unternehmen können schneller mit einem Beschluss rechnen und zahlen eine um 10 Prozent verringerte Geldbuße.

Schadensersatzklagen

Personen und Unternehmen, die von dem beschriebenen wettbewerbswidrigen Verhalten betroffen sind, können vor den Gerichten der Mitgliedstaaten auf Schadensersatz klagen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und der Verordnung 1/2003 des Rates sind Beschlüsse der Kommission ein bindender Nachweis dafür, dass das Verhalten stattgefunden hat und rechtswidrig war. Selbst wenn die Kommission gegen die Kartellbeteiligten Geldbußen verhängt hat, kann Schadensersatz zuerkannt werden. Die von der Kommission verhängte Geldbuße wird dabei nicht mindernd angerechnet.

Die Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Kartellrechtsverstößen, die die Mitgliedstaaten bis zum 27. Dezember 2016 in nationales Recht umsetzen mussten, macht es für die Opfer von Kartellrechtsverstößen einfacher, Schadensersatz zu erhalten.

(Europäische Kommission: ra)

eingetragen: 29.06.17

Home & Newsletterlauf: 24.07.17