Governance, Risk & Compliance Management

Schwerpunkt: Die Zukunft der Archivierung

Wie man mit "Software-Defined Archiving" die Herausforderungen zukunftssicherer und rechtskonformer Datenarchivierung lösen und Geschäftsrisiken minimieren kann: Compliance-gerecht, flexibel, ohne Hardware-Abhängigkeiten.

Hier geht es zum Schwerpunkt

Schwerpunkt: Compliance mit der EU-DSGVO

Ab dem 25. Mai 2018 endet die Übergangsfrist und es kommt nur noch das neue Datenschutzrecht nach der Datenschutz-Grundverordnung zur Anwendung, ergänzt durch die Regelungen des BDSG-neu und einige spezialgesetzliche Regelungen.

Laut Einschätzung von Gartner werden mehr als die Hälfte aller Unternehmen weltweit die Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zum Stichtag 25. Mai 2018 nicht einhalten können. Oftmals haben Organisationen laut IDG noch nicht mal Maßnahmen ergriffen, um die DSGVO-Anforderungen erfüllen zu können. Vielfach hapert es schon am Vermögen, DSGVO-Anforderungen exakt definieren zu können und für das eigene Unternehmen umsetzbar zu machen.

Hier geht es zum Schwerpunkt: "Compliance mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung"

(4. Update)

Auswirkungen der EuGH-Safe Harbor-Entscheidung

Der EuGH erklärte am 6. Oktober 2015 den Beschluss der EU-Kommission betreffend Safe Harbor vom 26.07.2000 (Entscheidung 2000/520/EG der Kommission) für ungültig. Safe Harbor ist damit keine Rechtsgrundlage mehr für die Übermittlung von Daten an Unternehmen in den USA.

Die nationalen Datenschutzbehörden müssen bei Beschwerden in völliger Unabhängigkeit prüfen können, ob bei der Übermittlung der Daten einer Person in ein Drittland die in der Richtlinie 95/46/EG aufgestellten Anforderungen gewahrt werden. Sie sind dabei nicht an Entscheidungen der EU-Kommission zur Angemessenheit des Schutzniveaus in dem jeweiligen Drittland gebunden.

Lesen Sie mehr

Unternehmensprofile

NetDescribe: NetDescribe ist anerkannter Experte für Security und Performance-Steigerung von großen IT-Infrastrukturen

oodrive: Die leichte Bedienbarkeit der Collaboration-Lösungen steigert die Zufriedenheit der Kunden, macht Trainings überflüssig und minimiert das Risiko von Compliance-Verletzungen durch den Einsatz von Behelfslösungen

Schwerpunkt: IT-Sicherheit & Compliance

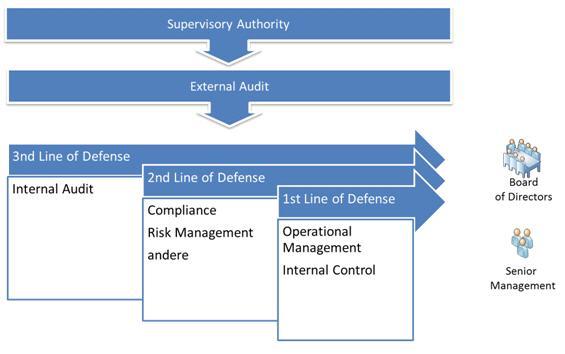

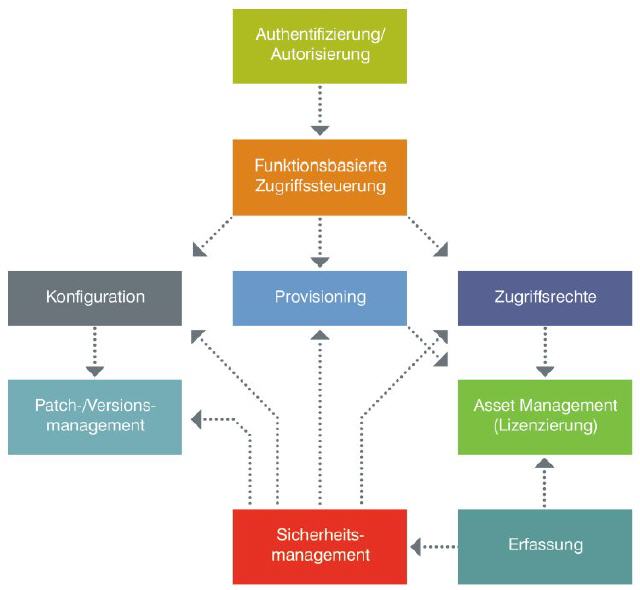

An der Umsetzung von Compliance im Unternehmen sind viele Abteilungen beteiligt. Dazu zählen nicht nur die Interne Revision, Rechtsabteilung, das Risiko-Management oder Anti-Fraud-Management, sondern auch die Konzernsicherheit. Vor allem die IT-Sicherheit ist integraler Bestandteil einer umfassenden nicht nur die IT abdeckenden Compliance-Strategie im Unternehmen.

Hier geht es zum Schwerpunkt: "IT-Sicherheit im Kontext von Compliance"

Recht

Compliance-Kiosk

Die "Corporate Compliance Zeitschrift" zeigt Haftungsfallen und bietet praxisgerechte Lösungen zur regelkonformen Führung eines Unternehmens – für kleine und mittlere Betriebe ebenso wie für Konzernunternehmen.

Die Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) - Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation - will Standards und Best Practices für das Compliance-Management setzen.

Die Zeitschrift für Corporate Governance (ZCG) - Leitung und Überwachung in der Unternehmens- und Prüfungspraxis - adressiert als deutschsprachige Fachzeitschrift konsequent und direkt alle Corporate Governance-Organe der Unternehmen und deren Wirtschaftsprüfer.

Die Zeitschrift Interne Revision (ZIR) - Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis vermittelt auf dem Gebiet der Internen Revision den aktuellen Stand wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse.

Erfahren Sie mehr